建築家の立身出世の道程

建築家の立身出世の道程 建築家、松島潤平

建築家、松島潤平

これに重ねて自己紹介をします。僕は長野県飯田市出身です。長野の南部で、みなさんがイメージするような長野らしいところではなく、どちらかというと名古屋文化圏に属します。原広司さんや北河原温さんという巨匠を輩出した土地で、建築業界内では意外と知られている場所です。僕は紆余曲折を経て東工大を選んで、マッチョに設計課題や卒業制作をがんばって評価を得て、デザイン系に進むことになります。そして5つあった意匠系の研究室の中から仙田満研究室へ入ることになりました。就職先を選ぶときには迷うことなくアトリエ系設計事務所に行きました。ちなみにこれは決して王道のルートではないです。東工大からは組織設計事務所やゼネコンに行く人の方が圧倒的に多く、アトリエ系に行くような輩は、人と違うことでしかアイデンティティを感じられないという、少し困った性格の持ち主ですね。ご縁があって隈研吾建築都市設計事務所に行くことになり、7年くらい務めて15〜20くらいのプロジェクトを担当しました。その後独立して自分の事務所を主宰しつつ、東工大の安田幸一研究室に博士課程で在籍しています。というわけで、無理矢理な解釈ですが、僕には原広司先生、北河原温先生、仙田満先生、隈研吾先生、安田幸一先生という五人の文脈が入り込んでいると言っちゃいます。たとえそこまで積極的に選んだ結果ではなくても、また自分で言わなくても、世間からはそう見られるんですね。これが僕の初期キャラクターに昇華していくわけです。

そして僕のパドックはやはり住宅からはじまりました。それからは小さいコンペに勝ってオフィスをやったり、商業空間をやったりという感じです。作品が隈さんっぽいな、と思われるかもしれませんが、これは意識していようがいまいが、手癖というものが必ず出てしまいます。ディテールからダイアグラムに至るまで、ベタにそういう影響は出てしまう。意識的にカウンター的立場を取ろうとする人もいますが、そこにこだわるのも個人的過ぎる問題なので、僕はあまりDNAに抗わずに与条件に対するソリューションとクリエイションを考えていくという態度でやっています。そして、パドックの次のフェーズとして、地元の長野県飯田市で保育園の設計の話がきました。1,000平米をわずかに超える、小さい公共建築です。

そして僕のパドックはやはり住宅からはじまりました。それからは小さいコンペに勝ってオフィスをやったり、商業空間をやったりという感じです。作品が隈さんっぽいな、と思われるかもしれませんが、これは意識していようがいまいが、手癖というものが必ず出てしまいます。ディテールからダイアグラムに至るまで、ベタにそういう影響は出てしまう。意識的にカウンター的立場を取ろうとする人もいますが、そこにこだわるのも個人的過ぎる問題なので、僕はあまりDNAに抗わずに与条件に対するソリューションとクリエイションを考えていくという態度でやっています。そして、パドックの次のフェーズとして、地元の長野県飯田市で保育園の設計の話がきました。1,000平米をわずかに超える、小さい公共建築です。

建築家の立ち位置と「アンチ」の構造

建築家の立ち位置と「アンチ」の構造

というわけで、スター・アーキテクトの孵化装置としてのパドック・システムがかつてあり、その外側にはアンチが必ず発生するわけです。時代的に、公共建築がハコモノと呼ばれ、社会的実効力のなさに対する全体的な嫌悪感がある。スター・アーキテクトというある種の権力性を感じるものに対する嫌悪感もある。また、「建築家はエゴイストである」ということをさんざん言われますが、他者を巻き込んで自己実現していかざるを得ない建築家の宿命的構造への嫌悪感もあると思います。業界内でも、閉じられたパドックのなかで閉塞感と倦怠感が出てくる。こうなったときに、「独学の建築家」とか、カビの生えた立身出世ルートに乗らない建築家がフューチャーされてくる。安藤忠雄さんが特に有名ですが、今はそういう師匠を持たない人がボトムアップ的に出てきたというエピソードが非常に重宝されて、逆に僕みたいなレガシー・ルートに乗った立場は、妙な差別を受けたりします。極端に言えば、僕の経歴を一見しただけで、興味を持たない人もいます。

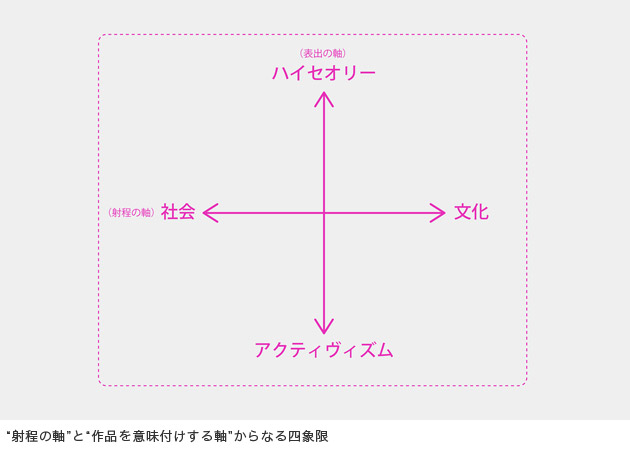

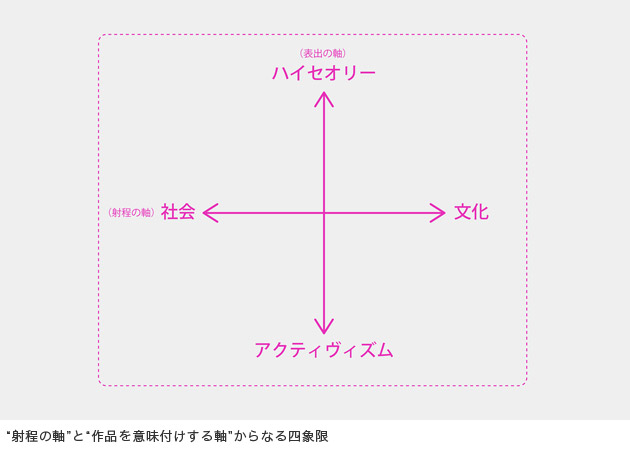

建築家の立ち位置をより具体的に整理すると、横軸に"射程の軸"として「社会」と「文化」、 縦軸に"作品を意味付けする軸"「ハイセオリー系」と「アクティヴィズム系」、このふたつの軸で四象限ができます。かなり乱暴な整理なので細かい妥当性についてはつっこまないでほしいんですが、この四象限でなんとなく建築家の立ち位置を振り分けていくことができます。

この平面内で何が起きるかというと、それぞれの象限ごとで内部アンチが起きるんですね。これまで建築業界は世代間アンチが当然あったんですけど、単なるスター・アーキテクト的な立場からこのように主義主張で分裂すると、立ち位置ごとにキャラが出るので、それぞれに対して世代関係なく批判が起きる。ただしそれは個人内でも分裂します。たとえば藤村龍至さんは非常にハイセオリーな語り方をしながらも、人々を巻き込んでいくというアクティヴィズム的手法をとっていますし、403architecture[dajiba]もアクティヴィズムを騙ったハイセオリー系とも言えます。またユニット派による架橋もあって、ハイセオリーを担う人、アクティヴィズムを担う人を分けることでカヴァーするということもできます。

ここまでが、今の建築家の立ち位置の話です。そこで濱野さんの『前田敦子はキリストを超えた』という衝撃的なタイトルの本を参照しますと、これは「業界外アンチ」と「内部アンチ」というものに対して、プロレス的に正面からぶつかるという内燃機関を回すことによって、キリストのような超人性を得るという論が展開されています。建築界でこれに近いのは藤村龍至さんかなと思っています。藤村さんはものすごい量のアンチを生み出す構造を持った方なんですが、twitter等でこれでもかというくらいにアンチに正面から対峙することで、ある種の超人性を得ていると考えます。

建築家の立ち位置をより具体的に整理すると、横軸に"射程の軸"として「社会」と「文化」、 縦軸に"作品を意味付けする軸"「ハイセオリー系」と「アクティヴィズム系」、このふたつの軸で四象限ができます。かなり乱暴な整理なので細かい妥当性についてはつっこまないでほしいんですが、この四象限でなんとなく建築家の立ち位置を振り分けていくことができます。

この平面内で何が起きるかというと、それぞれの象限ごとで内部アンチが起きるんですね。これまで建築業界は世代間アンチが当然あったんですけど、単なるスター・アーキテクト的な立場からこのように主義主張で分裂すると、立ち位置ごとにキャラが出るので、それぞれに対して世代関係なく批判が起きる。ただしそれは個人内でも分裂します。たとえば藤村龍至さんは非常にハイセオリーな語り方をしながらも、人々を巻き込んでいくというアクティヴィズム的手法をとっていますし、403architecture[dajiba]もアクティヴィズムを騙ったハイセオリー系とも言えます。またユニット派による架橋もあって、ハイセオリーを担う人、アクティヴィズムを担う人を分けることでカヴァーするということもできます。

ここまでが、今の建築家の立ち位置の話です。そこで濱野さんの『前田敦子はキリストを超えた』という衝撃的なタイトルの本を参照しますと、これは「業界外アンチ」と「内部アンチ」というものに対して、プロレス的に正面からぶつかるという内燃機関を回すことによって、キリストのような超人性を得るという論が展開されています。建築界でこれに近いのは藤村龍至さんかなと思っています。藤村さんはものすごい量のアンチを生み出す構造を持った方なんですが、twitter等でこれでもかというくらいにアンチに正面から対峙することで、ある種の超人性を得ていると考えます。

ヘタレ・マッチョの可能性

ヘタレ・マッチョの可能性

もう一つ話を進めて、『アイドル国富論』という境真良さんの本があります。そこでは、人間社会のメンタリティには「マッチョ」と「ヘタレ」の二つがあると言われています。「マッチョ」というのはベタに努力して上昇志向を持つ層、「ヘタレ」はそこから足早に逃れてメタでコンセプチュアルになる層。注目すべきこととして、最近これらを統合した「ヘタレ・マッチョ」というメンタリティが出てきているようです。資本主義が暴走していくなかで、グローバル市場経済の熾烈な競争を受け入れつつ、スターを目指そうと思わないというメンタリティ、「思えない」というよりは「思わない」というメンタリティですね、そういうヘタレとマッチョの両義性が日本の特徴であり、今後の問題打開のヒントであるとこの本では語られています。

先ほどの四象限に戻ると、モクチン企画の連勇太朗さんが面白いことを言っていて、ハイセオリー系とアクティヴィズム系が同じ土俵に揃うこと自体が、すでに日本特有のことらしいんですね。海外では、彼らは無視し合っていて基本的に議論し合うような間柄ではないと。日本ではなぜかそこがブリッジされて、同じ土俵でアンチをつくりながらも議論できるという特徴がある。こういうハイブリッド性というか、ひとりの中に分裂したメンタリティを持つということはやはり重要だと思います。

日本は非常にヘタレやすい文化構造だと僕は思っています、渡来文化をアレンジすることで自国文化を育ててきたことが、オリジナリティを重視するマッチョイズムからすると、ある種のやましさがあるんですね。室町時代に「わび茶」の創始者と言われている村田珠光が、「月も雲間のなきは嫌にて候」という歌を詠んでいます。彼は「完全な月が見えているよりムラ雲がかかっている方がいいじゃないか」という早めの逃げを打ったわけです。次に千利休が出てくるんですけど、利休の最大の功績は、この珠光が発明したヘタレ精神を武士のマッチョイズムに融合させたところだと考えています。戦国大名のようなマッチョイズムの人たちにとって、茶の湯という非常にヘタレたマニエリスティックな精神世界を"たしなみ"とすることがステータスであるという状況をつくった。山田芳裕の『へうげもの』という漫画では、千利休がどの武将よりもマッチョな身体を持っていて、肉体的にもっとも強い男として描かれているというところが非常に象徴的です。この時代に日本の分裂したメンタリティができたのではないか。

先ほどの四象限に戻ると、モクチン企画の連勇太朗さんが面白いことを言っていて、ハイセオリー系とアクティヴィズム系が同じ土俵に揃うこと自体が、すでに日本特有のことらしいんですね。海外では、彼らは無視し合っていて基本的に議論し合うような間柄ではないと。日本ではなぜかそこがブリッジされて、同じ土俵でアンチをつくりながらも議論できるという特徴がある。こういうハイブリッド性というか、ひとりの中に分裂したメンタリティを持つということはやはり重要だと思います。

日本は非常にヘタレやすい文化構造だと僕は思っています、渡来文化をアレンジすることで自国文化を育ててきたことが、オリジナリティを重視するマッチョイズムからすると、ある種のやましさがあるんですね。室町時代に「わび茶」の創始者と言われている村田珠光が、「月も雲間のなきは嫌にて候」という歌を詠んでいます。彼は「完全な月が見えているよりムラ雲がかかっている方がいいじゃないか」という早めの逃げを打ったわけです。次に千利休が出てくるんですけど、利休の最大の功績は、この珠光が発明したヘタレ精神を武士のマッチョイズムに融合させたところだと考えています。戦国大名のようなマッチョイズムの人たちにとって、茶の湯という非常にヘタレたマニエリスティックな精神世界を"たしなみ"とすることがステータスであるという状況をつくった。山田芳裕の『へうげもの』という漫画では、千利休がどの武将よりもマッチョな身体を持っていて、肉体的にもっとも強い男として描かれているというところが非常に象徴的です。この時代に日本の分裂したメンタリティができたのではないか。

それぞれのヒロイズムを獲得していく

それぞれのヒロイズムを獲得していく

アイドルの話に戻ると、『アイドル国富論』では、マッチョなエリートとヘタレな中産階級を止揚するアイコンがアイドルである、と書かれています。これがなぜ可能かと言うと、アイドルはもともとヘタレ文化から生まれている一方で、AKB48のように内部構造に「ガチ」という非常にマッチョな精神を持っている。またマッチョイズムを支えている経済的なエネルギーを、ヘタレ文化が支えているという逆説的な構造があるので、そのハイブリッドが可能になっていると。これは建築家にも置き換えられる話で、内部のプロレス的なアンチテーゼに対峙していくことを繰り返すことで、ある種のヒロイズムを獲得していくことができる。そういうことが大事なのだと思います。なので、四軸のどこに収斂していくかという話ではなくて、どこにいてもいいんです。その中で、個々人の立ち位置を確立していけばいい。何よりも、そこでの戦いは単なるプロレスに終わらず、必ず社会に接続できるというラディカルな社会性が建築にはあるからです。

アイドルを評論する意味は、ない

アイドルを評論する意味は、ない濱野

アイドルと建築、さあどんな話をしたものか。無理矢理合わせていただいて非常に申し訳ないです。とはいえ、最近アイドルの話はいろいろなところでしていますが、だいたいどんな話ともつながってしまうんですね。「結局人が全て」という話なので、何にたいしても関係してしまうんです。ただ、アイドルの話はオタクから非オタクへは何も伝わらないと言う問題があります。アイドルが好きな人は「そうそう分かる」なんですが、嫌いな人には全く何も伝わらない。かくいう私もそうでした。3年くらい前までは全く興味がなく「は?アイドル?馬鹿じゃねえの」と正直思っていました。AKBも心の底から馬鹿にしてました。同じCDを何枚も買うとか馬鹿なのかと。

つまり何が言いたいかというと、一度アイドルにはまってそのコミュニティの内実を知ると、すごく普遍的なんです。特殊な趣味に見えるかもしれないけれど、アイドルにはまる心理や、アイドルにはまった人たちがつくるコミュニティが生み出されるプロセスは極めて普遍的です。ある一部の特殊なオタクしかはまらなそうな趣味である、という表面性が常に議論を拒むという構図があります。

私は3年前からアイドルにはまり、これまでさんざんアイドルについて文章を書いてきましたが、だいたい反応はふたつに分かれます。アイドル好きは「濱野さんよく言った!」。アイドル好きじゃない人は「ばっかじゃねえの、こいつ」。結局何を書いてもこのふたつしかないんですよ。この評論素晴らしいからアイドルにはまる、なんて人はいないわけで、現場に行にかないとはまらない。そして現場に行けば「あっ、やっべ、なるほど!」となる。ということはつまり、アイドルについて評論する意味は、ない(笑)。そのことに気づいて、自分でアイドルをつくることにしました。

つまり何が言いたいかというと、一度アイドルにはまってそのコミュニティの内実を知ると、すごく普遍的なんです。特殊な趣味に見えるかもしれないけれど、アイドルにはまる心理や、アイドルにはまった人たちがつくるコミュニティが生み出されるプロセスは極めて普遍的です。ある一部の特殊なオタクしかはまらなそうな趣味である、という表面性が常に議論を拒むという構図があります。

私は3年前からアイドルにはまり、これまでさんざんアイドルについて文章を書いてきましたが、だいたい反応はふたつに分かれます。アイドル好きは「濱野さんよく言った!」。アイドル好きじゃない人は「ばっかじゃねえの、こいつ」。結局何を書いてもこのふたつしかないんですよ。この評論素晴らしいからアイドルにはまる、なんて人はいないわけで、現場に行にかないとはまらない。そして現場に行けば「あっ、やっべ、なるほど!」となる。ということはつまり、アイドルについて評論する意味は、ない(笑)。そのことに気づいて、自分でアイドルをつくることにしました。

教育装置としてのアイドル

教育装置としてのアイドル

私がはまったアイドルは、AKB48が切り開いた俗に言う「会いに行けるアイドル」の現場です。テレビ活動が主ではなく、劇場や握手会で人の眼の前に現れるアイドルです。テレビでしか会えないアイドルではなく、普通にいつでも会いに行けるアイドルに感動したわけです。この会議室くらいしかない狭い劇場にきっちり16人いて、お客さんがぎっしり200人いて、そこで生まれる謎のコミュニティというか空間が僕にとっては衝撃でした。

今日は11人しか連れてきていませんが、全員で20人くらいのアイドルグループ「PIP(Platonics Idol Platform)」を去年6月にお披露目しました。変な話に聞こえるかもしれませんが、僕はアイドルをつくることによって教育をしたいと考えています。人前に出て常に発信をする、表現する人間になるということは、その人にとって成長を促すし、まさにインキュベーションの仕組みになっているので、ある種の教育装置として僕はアイドルをやりたいんですね。

今日は11人しか連れてきていませんが、全員で20人くらいのアイドルグループ「PIP(Platonics Idol Platform)」を去年6月にお披露目しました。変な話に聞こえるかもしれませんが、僕はアイドルをつくることによって教育をしたいと考えています。人前に出て常に発信をする、表現する人間になるということは、その人にとって成長を促すし、まさにインキュベーションの仕組みになっているので、ある種の教育装置として僕はアイドルをやりたいんですね。

アイドルがつくり出すコミュニティ

アイドルがつくり出すコミュニティ

まず基礎知識として、かつて親衛隊と呼ばれていたような「おっかけ」がPIPにもいます。この会場にも半分くらいPIP目的で来られている方もいますが、その方たちは完全に顔見知りです。なぜかというと完全に毎回来るからです。そもそも完全に通える人しか地下アイドルにははまらないんですよ。そうすると、都市空間なのにずっといつも同じ顔ぶれというよくわからない状況が生まれる。仕事できているわけでもなく、同じ地域に住んでいるわけでもないんだけど、イベントがあるときだけ発生する顔見知り20-30人のコミュニティが生まれます。

分かりやすいのはメンバーの生誕祭です。メンバーの誕生日のお祝いをファンの方々が企画してくれるという昔からある風習ですが、生誕祭をやるとなるとファン同士が互いに協力しないといけなくなる。カンパを集めたり、誰が花を発注するのか、ケーキを買うのか、必然的に協力していくことになる。頼まれてやるわけではないのでボランティア的にやっています。

私も初めてAKBの握手会に行ったときに○○生誕委員がやたらいて「バースデーカード書いてください!」と言われて驚きました。今やアイドルオタクの方がボランティア精神が高い。先ほど坂東さんのお話で社会貢献の場を求めている、というお話がありましたが、それは本当にそうだと実感しています。人間は社会的動物なのですから「利他性」というか、自分のためではなく誰かのために何かをやると気持ちいいという修正を持っているはずです。それを発揮できる場を本来求めているはずなのに、都市空間にはますますそういう場所はない。そのときにアイドル現場では、ファン同士で助け合うという要素が強く出てくる。いやでもコミュニティ性が発生する。アイドルという存在が一人いると、それにぶら下がるかたちで自然発生的にコミュニティができていく。そういう社会空間が発生し得ることがすごい。コミュニティデザインをきっちりやればもちろん可能でしょうが、デザインも何もなくただ女の子がポンといるだけで社会空間ができてしまうというのは、ある意味すごく効率良くコミュニティがつくれてしまうということで、それは驚くべきことです。僕はアイドルをつくることが、そうした社会空間をつくることになるだろうと考えて、実践しているところです。

分かりやすいのはメンバーの生誕祭です。メンバーの誕生日のお祝いをファンの方々が企画してくれるという昔からある風習ですが、生誕祭をやるとなるとファン同士が互いに協力しないといけなくなる。カンパを集めたり、誰が花を発注するのか、ケーキを買うのか、必然的に協力していくことになる。頼まれてやるわけではないのでボランティア的にやっています。

私も初めてAKBの握手会に行ったときに○○生誕委員がやたらいて「バースデーカード書いてください!」と言われて驚きました。今やアイドルオタクの方がボランティア精神が高い。先ほど坂東さんのお話で社会貢献の場を求めている、というお話がありましたが、それは本当にそうだと実感しています。人間は社会的動物なのですから「利他性」というか、自分のためではなく誰かのために何かをやると気持ちいいという修正を持っているはずです。それを発揮できる場を本来求めているはずなのに、都市空間にはますますそういう場所はない。そのときにアイドル現場では、ファン同士で助け合うという要素が強く出てくる。いやでもコミュニティ性が発生する。アイドルという存在が一人いると、それにぶら下がるかたちで自然発生的にコミュニティができていく。そういう社会空間が発生し得ることがすごい。コミュニティデザインをきっちりやればもちろん可能でしょうが、デザインも何もなくただ女の子がポンといるだけで社会空間ができてしまうというのは、ある意味すごく効率良くコミュニティがつくれてしまうということで、それは驚くべきことです。僕はアイドルをつくることが、そうした社会空間をつくることになるだろうと考えて、実践しているところです。

アーレントからアイドルを考える

アーレントからアイドルを考える

山本理顕さんが岩波の『思想』で書いている「公と私のあいだを設計せよ」という文章があります。ハンナ・アーレントの『人間の条件』の建築的観点からの読み直しです。古代ギリシャでは都市と家の間に人が立てる場所「ノーマンズ・ランド」と呼ばれた閾があって、そこに人が立って「あらわれる」ことで「世界」が生まれると。

アーレントの「世界」というのは非常にややこしい概念です。アテネのようなみんな顔見知りの都市空間において、政治家が街の真ん中でしゃべり市民がそれを聞いていて、このアテネという都市空間は永遠だなと思えている状態を、アーレントは「世界」と呼んだ。それが人間にとってもっとも素晴らしい状態で、現代社会は当然そうではなくなっているよね、と言っています。アーレントが挙げた人間の3つの条件は、「labor」と「work」と「action」でした。簡単に言うと「labor」はメシくうために働くこと。「work」は街の中の彫刻やもちろん建築のような作品をつくること。それをつくった大工さんは街の人から尊敬をあつめて、大工さんもそれに満足する状態。

アーレントが面白いのは「action」というひとつの政治活動をとり上げたことです。街中のちょっとした閾に立ってしゃべる人間が、都市空間において「あらわれ(appearance)」ているとして、人間の条件としてMAX偉いんだと書いています。僕はこれを読んだときに、要するにアイドルじゃん、と思いました。僕はアイドルにはまって初めてアーレントの人間の条件の意味が分かった変わった人間です。昔のアテネのようなポリスが偉いっていくら言われても全然ピンと来なかったのですが、アイドルにハマると確かに「世界」はあるんだということが分かる。「あらわれ」ているアイドルに対してオタクの人たちが声をかけて満足して帰る。この生き生きした感じ、これが「世界」だと。日本語で「世界」というと、でっかいというニュアンスが含まれますが、アーレントが言う「世界」はむしろすごく狭い。狭い方が「世界」はつくりやすい。資本主義によって都市が拡大したから「世界」が失われた、というのがアーレントの主張でした。そんなこと言っても昔に戻れるわけないじゃん、というのがアーレント批判の決まり文句でしたが、たとえばアイドル現場であればアーレントがいう「世界」に近いものが、擬似的ではあれつくれるのかもしれない、というのが僕の解釈です。

アーレントの「世界」というのは非常にややこしい概念です。アテネのようなみんな顔見知りの都市空間において、政治家が街の真ん中でしゃべり市民がそれを聞いていて、このアテネという都市空間は永遠だなと思えている状態を、アーレントは「世界」と呼んだ。それが人間にとってもっとも素晴らしい状態で、現代社会は当然そうではなくなっているよね、と言っています。アーレントが挙げた人間の3つの条件は、「labor」と「work」と「action」でした。簡単に言うと「labor」はメシくうために働くこと。「work」は街の中の彫刻やもちろん建築のような作品をつくること。それをつくった大工さんは街の人から尊敬をあつめて、大工さんもそれに満足する状態。

アーレントが面白いのは「action」というひとつの政治活動をとり上げたことです。街中のちょっとした閾に立ってしゃべる人間が、都市空間において「あらわれ(appearance)」ているとして、人間の条件としてMAX偉いんだと書いています。僕はこれを読んだときに、要するにアイドルじゃん、と思いました。僕はアイドルにはまって初めてアーレントの人間の条件の意味が分かった変わった人間です。昔のアテネのようなポリスが偉いっていくら言われても全然ピンと来なかったのですが、アイドルにハマると確かに「世界」はあるんだということが分かる。「あらわれ」ているアイドルに対してオタクの人たちが声をかけて満足して帰る。この生き生きした感じ、これが「世界」だと。日本語で「世界」というと、でっかいというニュアンスが含まれますが、アーレントが言う「世界」はむしろすごく狭い。狭い方が「世界」はつくりやすい。資本主義によって都市が拡大したから「世界」が失われた、というのがアーレントの主張でした。そんなこと言っても昔に戻れるわけないじゃん、というのがアーレント批判の決まり文句でしたが、たとえばアイドル現場であればアーレントがいう「世界」に近いものが、擬似的ではあれつくれるのかもしれない、というのが僕の解釈です。

イベントリポート

イベントリポート

建築家になっていく道筋をざっくりお話しします。まず、どこに生まれたか。意外とこれが重要です。のちのち建築家としてキャラクターを発揮するうえで、出身地というのはかなり大きい要素になってくる。選ぶ大学も出身地によるところが大きいですし、こういう偶然性によって建築家としてのキャラクターは受動的に決まっていくところがあります。大学に入ってからは設計課題の学内評価と、コンペなどによる学外評価を得ていく。それを経て、デザイン系か構造系か材料系か、乱暴に言えばデザイナーかエンジニアかという分岐点があり、研究室所属を迎えます。ここで人生における一人目の師匠が決まるんですね。誰に就くか、これがまた大きい。これも意志をもって入るとはいえ、大学に入った時点で既に師匠の選択肢は数名に絞られているわけで、偶然性は高いと言えます。そして就職のタームが来て、ゼネコンか組織設計事務所かアトリエ系か、もしくはハウスメーカーか、はたまた建築以外の業界か、といった進路先を決めます。建築家を目指す人は、主にアトリエ系に就職することで第二の師匠を選び、その元で仕事をして、独立していく。

独立してからはどうなるか。2000年くらいまでは大体、独立したての建築家はセンセーショナルな戸建住宅を発表することでキャラクターを発揮し、そこから小さな公共建築や商業建築、デザイン重視の民間プロジェクトに発展していき、コンペに勝って大型公共建築、そしてグローバル展開というルートがありました。これが「パドックからカラオケへ」で書かれている立身出世モデルです。ところが、現在ではパドックからの次のステップが断絶してしまっていて、建築家はパドックに閉じ込められたプロフェッショナルとなり、終わりなきパドックから抜け出せない状況下にあると彼は言っています。かつそこに、情報やITによって武装した素人が介入することによって、全員がプロはだしのカラオケ合戦を展開している。